记者调查发现 养老助残“券变卡”存技术风险和管理漏洞 其风险老年人很难驾驭

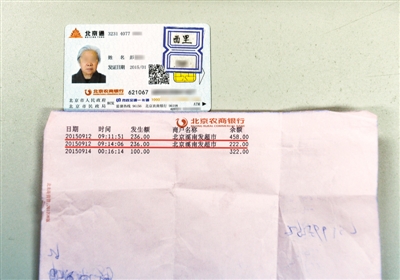

明细显示:彭奶奶的养老助残卡2分多钟被刷两个236元

9月12日,88岁的彭奶奶在使用北京市民政局发放的养老助残卡消费时,被超市多刷了236元。虽然店员坚持认为不会出现误刷的情况,但是北京农商银行开具的交易明细上显示:短短2分15秒的时间,彭奶奶的养老助残卡被刷两次,并且消费了同样的金额。

从今年1月开始,北京养老助残补贴实现了从券到卡的“更新换代”,这一升级被官方解读为解决了以往纸质养老助残券不能找零、丢失损毁不能补办等问题。

但北京青年报记者在调查中发现,相比于可感可触的养老助残券,高龄老人不具备对电子产品的使用能力,持卡消费过程中存在被误刷、多刷的隐患,而在解决消费争议的过程中,部分签约服务单位不保留消费存根、对专用POS机功能了解不全、“北京通e个人”APP系统不稳定等问题,更加大了老人的维权难度。

事件

老人超市消费 2分15秒被刷了两个236元

今年3月,88岁的彭奶奶领到了民政局发放的北京市养老助残卡。9月12日,彭奶奶在家人的陪同下去密云县溪南发超市购物,共计购买了236元的商品,但是在结账的时候,彭奶奶用民政局发放的养老助残卡消费,服务员划卡后,彭奶奶看到小票上显示的卡内余额为222元。彭奶奶开始疑惑“为什么好像钱少了”。

彭奶奶说,养老助残卡一直在自己手里,“别人没有拿走过”,而3月份第一次拿到新发的养老助残卡后,她仅用养老卡买了两次东西,按照每个月100元充值计算,现在已经是9月份,“无论如何也不至于只剩200多元”。彭奶奶当时把自己的疑惑告诉了店员,对方却告诉她小票上就是刷了一笔,236元,不会出错。

过去使用养老助残券,虽然每个季度才发放一次,但因为是纸质的代金券,彭奶奶觉得现场交易很清楚,而现在换成了磁卡,作为将近90岁的老人,彭奶奶虽然感觉钱款不对,但仍然无所适从。

彭奶奶将“钱少了”的疑惑告诉家人,家人也认为应该是老人记错了。“现在的卡都是电脑计算的,肯定不会出错的。”彭奶奶的儿子刘先生说。

为了消除老人的疑虑,刘先生还是觉得有必要查询老人消费的记录。经过两天的查询操作,刘先生终于通过一款“北京通e个人”的APP,查到了彭奶奶的养老助残卡消费记录,其结果还是让他大吃一惊。在APP上,刘先生查询到具体的账单明细:9月12日9时11分51秒消费236元,紧接着,9时14分06秒又消费236元,也就是说,短短的2分15秒,系统记录老人消费两次,并且支出了同样的金额。

通过核对APP上显示的交易明细以及彭奶奶列出的购物清单,家人认为老人是被重复刷卡了。

查证过程一波三折 超市最终退还多刷钱款

十一假日期间,带着疑惑,彭奶奶的家人来到溪南发超市,但是超市人员仍然认为,刷卡不会出错,而且POS机只能查询卡内余额,无法查询当日的交易明细。

为了向店员证明老人被重复刷卡的记录,刘先生再次登录“北京通e个人”向店主展示9月12日养老助残卡的交易记录,但是网络数据10月2日当天突然消失,页面上具体的交易时间、金额、服务商名称均无法显示。无奈之下,刘先生又拨打96156热线询问情况,但工作人员表示,他们只可以查询,但无法提供实体账单。

刘先生通过养老助残卡的发卡银行——北京农商银行的服务热线96198获知:要打印养老助残卡的明细,必须老人本人携带身份证和养老卡前往银行,家属则必须携带老年人的身份证、自己的身份证、养老助残卡以及发卡时社区给予的授权证明才可以。

经过协商,溪南发超市店主同意和刘先生一起去农商银行打印超市9月12日养老卡的营收账单,显示当日总额是500多元,但由于没有单笔金额记录,并不能认定500多元中包含了彭奶奶被多刷的236元。

在与银行交涉后,柜台人员最终没有严格按照客服电话要求的老人亲自到场,帮助打印了彭奶奶的消费记录。自领卡后,彭奶奶“消费”了三次,第一次是3月14日9时09分34秒,消费106元,其次便是9月12日两分多钟的两次236元。

短短两分钟,彭奶奶的养老卡刷出了一模一样的金额,店主承认出现了错误,“老人不会在如此短的时间内重复消费,而且还是一样的金额”。按照店主的解释,可能是当时POS机的信号出现问题或者是POS机需要更换打印纸,所以“系统自动多刷了一次”。最终,店主将多刷的236元退给了彭奶奶。