图表:贺婧宜

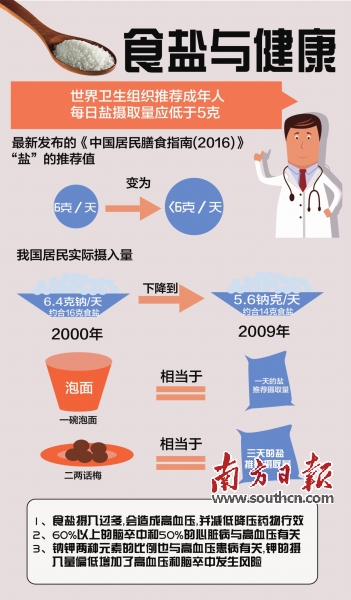

最新发布的《中国居民膳食指南(2016)》将“盐”的推荐值,从上一版的每天“6克”每天变为“<6克”。世界卫生组织的建议是每人每日盐摄入量在5克以下。

据广东省疾控中心调查,广东省18岁以上居民高血压患病率为20%,平均每5人有1人患高血压。而广东全省家庭人均每日食用盐摄入量均值为9.1克,家庭人均食盐摄入过多比例达近七成。具体到惠州来看,记者联系市卫计部门,未得到详细的患者数据,但市区几家公立医院治疗心血管的医生都对记者表示,惠州的情况与全省情况类似。

每年的5月第二个周末为世界高血压日,记者走访心脑血管专家了解到,市民在对高血压的预防和治疗方面仍存在一些误区。

●南方日报记者 王彪 通讯员 张娜妹

1.吃盐过多易得高血压

高血压的出现与饮食习惯、遗传特征、生活作息都有关系。惠州市中心人民医院心血管内科副主任、主任医师刘锦光告诉记者,惠州的高血压患者情况又有着自己的特点。

首先,惠州是客家人聚居的城市,客家菜本身就比较偏咸,再加上一些腌制食品,日常饮食中摄取的盐分就更多,会导致高血压更加易发。其次,和全国普遍情况类似,惠州的很多高血压患者有家族病史,这在导致高血压的全部因素中可能占六成左右,如果和不健康的生活方式相结合,高血压的患病几率就会明显增加。最后,高血压和精神压力大也有一定关系,这也是高血压患病率居高不下的原因之一。

“管住嘴、多动腿,保持健康心态”这是刘锦光眼中,尽量远离高血压等疾病的秘诀。

管住嘴,也就是饮食方面要以清淡为主,少吃或不吃腌制食品,多吃蔬菜水果,“国际上提倡不要吃‘红肉’也有道理,但可能不是很好懂,大概可以理解为多吃鸡肉、瘦猪肉,特别提倡吃鱼肉”。刘锦光说,还要戒烟限酒,吸烟不止对肺部有害,还会导致动脉硬化、血管堵塞,同样容易引发脑梗塞或心肌梗塞等致命病症。

多动腿,也就是多参加体育运动。刘锦光表示,登山等运动对身体状况有一定要求,而且可能损坏膝盖,游泳能起到很好的锻炼效果,但是在场地、时间等方面有一些限制。他提议市民,可以在平地上每天走5000到1万步,“普通人也不要超过一天1.5万步,反而可能对身体有损伤”。刘锦光说,自己以前每天走2万步,结果体重下降的速度比自己预计的还快,后来逐渐下降到1.5万步左右。

2.随意停药隐患大

5月16日下午,记者在市中心人民医院周边随机询问一些市民发现,虽然很多市民都听说过“三高”对身体的危害,也有部分市民认为“高血压也没有什么明显症状,吃了降压药就要吃一辈子,能不吃还是不吃的好”。

对此,刘锦光表示,在他诊疗中也遇到不少类似情况,但这种延误治疗的做法长期来看将对身体造成很大隐患。“高血压本身不危险,关键是高血压带来各种并发症。”高血压和高血脂都可能造成脑中风,进而引起脑出血、脑梗塞,甚至导致偏瘫,高血压还可能造成冠心病等心脏疾病,这些疾病一旦发作就可能危及生命。

食盐摄入过多是造成高血压的重要原因,同时它还会减低降压药物疗效。据相关研究,60%以上的脑卒中和50%的心脏病与高血压有关;如盐摄入量减少一半,每年全国可减少脑卒中、心脏病、慢性肾脏病死亡50万人。此外,钠钾两种元素的比例也与高血压患病有关,相比于高钠摄入,我国人均钾的摄入量偏低,增加了高血压和脑卒中发生风险。

3.降压药选用有讲究

在治疗上,高血压主要依靠口服药物控制。不过,刘锦光表示,患者在降压药的选用上也有讲究。对高血压患者来说,服用可以快速降压的药物,反而可能诱发脑梗塞等突发状况,平稳降压才是控制高血压的正确途径。刘锦光举例说,心痛定(普通片)和北京降压0号等降压药,降压效果明显,但缺乏对心脑血管的保护,刘锦光建议可以服用既能降低血压又能保护心脑血管的降压药物。

降压药是否一定要吃一辈子呢?刘锦光表示,这种说法大体正确,如果血压只是稍微超出正常值,在服用降压药将血压控制到正常范围之后,就可以在服用降压药时酌情减量,但一般不建议停用。此外,他还建议,在服用降压药初期,应该每天测量血压,服药一段时间,血压平稳之后可以每隔一周左右测量一次。在测量血压时,最好选择测量上臂而不是测量手腕,原因是上臂的结构更简单,测量结果也更准确,而测量手腕的血压值往往会比实际血压更高。

近年来,惠州的高血压患者呈现年轻化趋势。刘锦光向记者透露,自己接诊的高血压病人中最年轻的只有二十多岁。有些四十多岁的患者表示疑惑:自己的父辈虽然有高血压,但是在七八十岁的时候才被发现,为何自己年纪不大,就有了这种“老年病”?刘锦光表示,这和生活方式的变化有关系,很多人现在喝酒、抽烟的同时缺乏运动。

■知多D

食盐不可多 碘盐不可缺

食盐不可以多,健康成年人每天食盐摄入量不宜超过6克,但吃的食盐中碘盐却不可或缺。

5月15日是我国“防治碘缺乏病日”,今年的宣传主题是“坚持科学补碘建设健康中国”。在日前市区举办的“防治碘缺乏病日”宣传咨询活动上,市疾控中心医师苗思慧介绍,2009年和2015年做了两次尿碘调查,惠州人的碘摄入处于合理范围。

这并不意味着惠州人就不需要补碘。苗思慧表示,通过2011—2014年连续4年对惠州市水碘含量检测发现,惠州市饮用水碘含量偏低。虽然食用的海鲜等食品中含有碘,但是碘进入身体后最终有九成都会排出体外,吃海鲜并不能保证每天都摄入足够的碘。因此,市民在日常生活中依然要注意补碘,而食用碘盐是预防碘缺乏病最简便有效的方法。

此前的检测和研究还发现,8到10岁的孩童对碘的需求最敏感,广东省孕妇碘营养普遍不足,去年孕妇尿碘中位数只有128.3微克/升,低于适宜水平。“孕妇补碘主要有两种途径,一是食用孕妇专用加碘盐,二是每星期食用一次含碘丰富的紫菜汤。”苗思慧说。

此外,还有专家向市民建议,居民除了减少吃盐量,还可选用低钠盐。低钠盐含钠低、富含钾,有助于人体钾钠平衡,降低心血管病疾病风险。不过尿毒症、肾功能受损等肾脏病患者不适宜吃低钠盐。

专家还提醒市民,在购买碘盐时,要注意必须有包装和碘盐标志,购买时要辨认清楚。购买的碘盐要妥善保存,碘盐应放在阴凉、干燥处,避免受日光直射和吸潮,要离开灶台存放,避免高温影响。居民可购买小包装碘盐,存放时间不宜过长,做到随吃随买。为防止碘丢失,烹饪时不宜过早放入碘盐,宜在食物快熟时放入,避免用碘盐爆锅,长时间炖、煮,以免碘受热失效而失去补碘作用。