电视剧《欢乐颂》正在东方卫视、浙江卫视热播,话题居高不下,该剧无处不在的广告植入遭到了网友的吐槽。据统计,该剧幕后鸣谢的31家单位中,24家为广告客户,而单集广告数更是高达10个以上。在目前市场上,大剧热剧的广告植入如影随形,业内人士认为,广告植入在剧中出现时长并不是影响剧作质量的关键,在海外成熟的剧作市场,广告植入的高明不仅依靠行业发展成熟、从业人员理性,也离不开政策的监管。(4月29日《深圳特区报》)

任何事物的发展都是内外因共同作用的结果。其实,广告就像作品中的角色,是扮演英雄还是反派,主要取决于作家。所以,广告植入成了不少影视作品的新财源。有作家坦言,“现在对一些作者而言,写都市题材不拉几个广告进来,那便是失败”,“因为相比电影广告植入,电视剧植入广告更容易,完全就是编剧一个人动动笔头的事。”一般而言,像石康等一线作家只要在作品里随便“涂几笔”,品牌商便毫不吝啬地支付几百万的“润笔费”。有媒体披露,石康的《奋斗乌托邦》植入了3个品牌的广告,结果书还未出版就有300万元的进账。

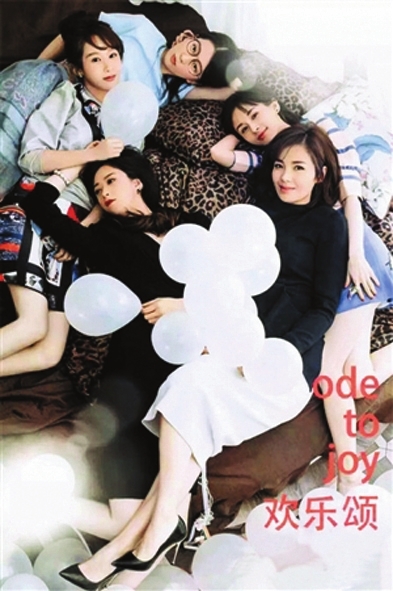

植入广告的《欢乐颂》还能让观众欢乐吗?在《欢乐颂》已播的剧集里,单集广告数高达10个以上,最短2分钟、最高15分钟的时间间隔就会出现一段品牌广告。植入形式主要是道具植入、台词植入、背景植入。“以目前的行情来说,300万到500万植入价格的回报一般为3到5个剧情、5到10分钟的总出镜时长……”从制片人张雅透漏的信息看,仅广告植入一项,《欢乐颂》早就赚得盆满钵满。既然有高额的利润,也就不难理解《欢乐颂》中何以汽车、奶茶等广告随处可见,不但随着画面设定无处不在,部分品牌和产品还出现在演员的台词中。因为利益太具有诱惑力了,以致于部分产品和品牌脱离了剧情,只是硬性的出现在屏幕中。

广告的过度植入,影视作品的过度商业化很是让人忧虑。正如著名文艺评论家李星所言,在文艺作品中植入商业广告与商家在食品中添加三聚氰胺没有本质性区别,用文艺的面貌、形式去对应现实的物质利益,都是卑下的。他认为,“文学或文艺是对物质、现实的超越,是心灵的、审美的、精神性的东西,它应该引导人的心灵,达到心灵的宁静和尊严”;商业广告与文学或文艺的本性违背,“虽然我们处在商业社会,但如果用神圣的文学或文艺作品来谋取经济或者政治利益,都是卑鄙的”。

尽管在文学作品中植入广告的做法由来已久。如巴尔扎克在《人间喜剧》就将为他做了很多衣服的裁缝连名带姓还有店址原封不动写进了作品;由于某海运公司的游说,凡尔纳让《环游地球80天》中的主人公都“乘坐”了那家公司的轮船。但是,不少有识之士已开始拒绝广告植入。如,香港青年导演彭浩翔就在上海国际电影节的主席论坛上向广告植入发难,“现在很多电影还没开拍,先想到好多办法去回收钱,最厉害的就是广告植入。这几年主流的商业电影,广告植入已经达到一种不要脸的地步。”“中国商业片广告植入第一导”冯小刚也曾因广告植入而摔杯子、砸片场,甚至因《非诚勿扰》的广告植入而向观众道歉。《让子弹飞》的创作团队及编剧差点为拒绝植入而罢写剧本。

尽管我们“理解”一些影视剧中植入广告的“苦衷”,但是,导演、制片人和投资方不能仅为“稻粱谋”,还应有点儿“底线”,尽量避免观众在作品中接受一些无用的、与剧情无关的东西,制片人、投资人有这个义务,导演有这个能力。当代散文大家方英文就拒绝在他的作品中植入广告。由于爱抽烟,曾有烟厂找他欲植入广告,但被方英文拒绝了——“抽烟本来不是啥好习惯,我自己就想戒。更重要的是,拿了人家钱,就会失去创作自由。作为一个作家,物质生存有了保障之后,就应该保持一点尊严,所以,坚决不能低头。”